НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

НАУЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

Научное рецензируемое периодическое электронное издание

Выходит с 2014 г.

Гипотезы:

ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Э.А. Орлова. Антропологические основания научного познания

Дискуссии:

В ПОИСКЕ СМЫСЛА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (рубрика А.Я. Флиера)

А.В. Костина, А.Я. Флиер. Тернарная функциональная модель культуры (продолжение)

Н.А. Хренов. Русская культура рубежа XIX–XX вв.: гностический «ренессанс» в контексте символизма (продолжение)

В.М. Розин. Некоторые особенности современного искусства

В.И. Ионесов. Память вещи в образах и сюжетах культурной интроспекции

Аналитика:

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

А.Я. Флиер. Социально-организационные функции культуры

М.И. Козьякова. Античный космос и его эволюция: ритуал, зрелище, развлечение

Н.А. Хренов. Спустя столетие: трагический опыт советской культуры (продолжение)

Е.Н. Шапинская, Е.С. Цодоков

Парадокс об опере – 2.

Трансформации культурной формы: опера в ее историческом развитии

Аннотация. Авторы прослеживают историю оперы как культурной формы, останавливаясь на ее трансформации в различных контекстах, на изменении соотношения музыкальных, вербальных и визуальных элементов в зависимости от культурных доминант той или иной эпохи. Особое внимание уделяется особенностям этого жанра в эпоху Романтизма, а также вагнеровской «революции» и процессам разрушения художественной традиции в искусстве модернизма (в том числе и в музыкальном театре). Рассматривается проблема сохранения культурной формы в условиях полной деконструкции ее традиционных характеристик и сдвига акцентов на постановочно-визуальный элемент.

Ключевые слова. Культурная форма, опера, жанр, искусство, история, творчество, романтизм, контекст, трансформация.

ЕШ. Говоря о существовании оперного жанра в наши дни, я позволю себе пойти традиционным путем исследования культуры и ее текстов, то есть прибегнуть к истории, к судьбе культурной формы (в данном случае, оперы как жанра искусства) в различных временных и пространственных контекстах, поскольку, на мой взгляд, именно в них находятся многие элементы сегодняшних практик, эклектически сочетающих различные аспекты доступных нам исторических материалов. Отношение к прошлому как к некоему хранилищу, откуда (пост)современный «культурный производитель» может присваивать (или, как это принято в постмодернистской терминологии, «цитировать») любые приглянувшиеся ему фрагменты, вполне распространено в постмодернистской культуре и обосновано ее принципиальной не-историчностью. Об этом пишет в своем исследовании постмодернизма один из лучших его исследователей Ф. Джеймисон в ставшем классическом труде «Постмодернизм. Культурная логика позднего капитализма» [1]. Он отмечает ослабление чувства истории в постмодернистской культуре, что проявляется в шизофреническом характере и структуре темпоральных искусств. Таким образом, то, что мы видим (и слышим) сегодня, вовсе не является ни инновацией, ни открытием претендующих на это интерпретаторов. Коль скоро мы хотим разобраться в этом пестром коллаже форм, образов, аллюзий и прочих элементов современного оперного спектакля, необходимо проследить исторический путь этого жанра, понять, чем обусловлены его трансформации, как в художественном, так и в социальном плане. Я обращаюсь к Вам как к человеку, который прекрасно знает историю оперы во всех ее нюансах (имея в виду Ваши работы по истории оперного театра) [2].

ЕЦ. Историческое развитие оперного искусства в целом можно охарактеризовать как постоянную борьбу между словом и музыкой, между dramma con musica («драмой с музыкой») и dramma per musica («драмой на музыке») и, следовательно, как постоянно изменяющуюся степень взаимодействия, взаимоподчинения и органики этих двух начал. Об этом свидетельствуют как наиболее яркие теоретические оперные «сражения» – «Война буффонов» вокруг итальянской и французской оперных традиций или война глюкистов и пиччинистов, связанная с реформой Глюка-Кальцабиджи, так и практика (например, исторически изменчивая роль речитативов и диалогов в опере). В нашу задачу не входит обзор и детализация этапов этой борьбы. Важен общий вектор: при всей значимости исходной диспозиций слова и музыки во времена зарождения оперы, где с очевидностью роль своеобразного «мотора» играла поэзия, вдохновляемая образцами античной драмы, на что справедливо обращал внимание Ромен Роллан, решающим фактором для понимания существа этого вида искусства является не то, с чего оно начиналось, а то, к чему в итоге неминуемо пришло.

И тут в дело вступает та самая закономерность во взаимодействии слова и музыки, о которой мы вели речь в 1-й части нашего Диалога и которую так проницательно озвучил Ницше. Напомним читателю еще раз его мысль: «Музыка никогда не может быть средством и служить тексту, но обязательно берет верх над текстом...». Здесь следует только добавить – в исторической перспективе.

ЕШ. Ницше говорил об опере как о чисто музыкальном жанре, своеобразном «идеальном типе». Но в культурных практиках существуют и смешанные жанры, где трудно выделить доминирующий элемент, поскольку разговорные фрагменты составляют нарративную часть произведения, без которых оно превращается в набор концертных номеров. Имеется в виду зингшпиль, который лег в основу такого музыкального сокровища как «Волшебная флейта» Моцарта, при понимании, что большое количество диалогов создает трудности для интерпретации в иной лингвистической среде. Я уже обращалась к анализу «Волшебной флейты», данному С. Кьеркегором в его работе «Непосредственные стадии эротического, или музыкально-эротическое несущественное введение» [3]. Хотя эта работа в основном посвящена анализу оперы Моцарта «Дон Жуан», датский философ обращается и к «Волшебной флейте». Кьеркегор говорит о «немузыкальности» этой оперы, имея в виду «раздельность» музыкальной и вербальной ткани, которые сами по себе разные субстанции для восприятия. «Музыка – гораздо более чувственное средство, чем речь, – пишет Кьеркегор, – поскольку она делает гораздо больший упор на чувственный звук, чем это делает язык. В “Волшебной флейте”, таким образом, сочетаются чувственный и не-чувственный элементы, поскольку диалогов в ней не меньше, чем музыкального материала, как это и подобает Singspiel, то есть драматическому произведению с пением» [4]. Такого рода смешанные жанры, имея корни в народной культуре, в том числе и смеховой, будучи популярными по своей сути, нашли свое место в массовой культуре современности в форме мюзикла, телесной динамичности танца и «универсальности» исполнителей, которые должны сочетать сценическую речь, вокал и танец. Этот синтетизм апеллирует к массовому зрителю, который получает удовольствие на всех уровнях чувственного восприятия, что и является целью массового искусства. В опере, при всей важности визуальной составляющей, она может, как выходить на первый план, так и практически исчезать в минималистских постановках или концертных исполнениях. Если во время Моцарта было возможным появление «Волшебной флейты» как оперного произведения, то с ходом истории опера становилась, в первую очередь, пространством музыки, вокала, в то время как вербальный элемент становился лишь канвой для композитора и исполнителей.

ЕЦ. Действительно, неминуемым венцом развития оперы стало достижение ко 2-й половине XIX века тотального омузыкаливания оперного произведения по драматически-сквозному типу с непрерывным развитием оркестровой ткани. Но при этом важно подчеркнуть, что это было омузыкаливание, обогащенное словом, которое как «блудный сын» вернулось в музыкальное лоно как некий универсум вполне в духе провидческого мандельштамовского призыва: «И слово в музыку вернись!». В. Ферман, приводя типичные примеры таких оперных опусов нового типа, называет «Бенвенуто Челлини» Берлиоза, «Травиату» и «Фальстафа» Верди, «Вертера» Массне, «Мадам Баттерфляй» Пуччини [5]. Сюда можно было бы добавить и многие другие произведения и, в первую очередь, Чайковского. Исследователь характеризует их музыкальную ткань как симфоничную, убедительно доказывая, что «симфонизм является основным и специфическим методом музыкально-драматического развития» в опере и, добавим мы, ее важнейшим формообразующим фактором. Этому способствовало историческое развитие симфонизма в XVIII-XIX вв., взаимодействие которого с оперным искусством прослежено в фундаментальной работе В. Конен [6]. Такое взаимодействие, по меткому замечанию Ю. Келдыша, «расширило и обогатило возможности истолкования музыкой драматического действия в опере, раскрытия его содержания, не всегда выявленного в поющемся тексте…» [7]. Далее Келдыш добавляет, что «оркестр выполняет в опере многообразную комментирующую и обобщающую роль… Он может передавать “подводное течение” действия, образуя своего рода контрапункт к тому, что происходит на сцене». Эти новые художественные возможности приобретают характер важнейших, более того, сущностных черт оперного искусства XIX века, отличающих его от искусства драмы. Воистину, «музыка прежде всего должна была освободиться от подчинения законам театра и поэзии, должна была научиться воплощать идею драмы через свою собственную художественную специфику» [8]. И она сделала это.

Эти процессы весьма наглядно проявились в том, как оперный симфонизм постепенно вобрал в себя речитативную ипостась оперного произведения. Речитативные построения в операх нового типа (например, у Массне и Чайковского) в отличие от старых речитативов (как secco, так и accompagnato) можно назвать в полном смысле этого слова мелодическими, ибо они постепенно вплетаются в общую оркестровую ткань и сливаются с ариозными и ансамблевыми эпизодами в единую музыкальную фактуру (последнее уточнение важно, так как сами по себе речитативы с оркестровым сопровождением и прописанным гармоническим и ритмическим рисунком в операх с номерным строением – достижение более ранних эпох).

В этом ракурсе любопытно добавить несколько штрихов к судьбе разговорных диалогов, сохраняющихся во 2-й половине XIX века, в основном в произведениях, написанных в традициях французской комической оперы, но по своей жанровой принадлежности уже не имеющих с ней ничего общего и воспринимающихся как своего рода атавизм. Тенденция «омузыкаливания» оперного текста оказалась столь мощной, что во многих опусах с диалогами их повсеместно стали заменять на речитативы, как сами авторы (Гуно в «Фаусте» и «Ромео и Джульетте», Тома в «Миньон»), так и другие композиторы – создатели новых редакций, например, Ф. Лахнер для «Медеи» Керубини. Но самый яркий пример – речитативы Э. Гиро для «Кармен» Бизе или «Сказок Гофмана» Оффенбаха.

Соблазнительно было бы назвать такое «омузыкаливание» оперы, ее превращение в целостное музыкальное произведение, где достигнуто гармоническое равновесие неравноправных элементов с ведущей ролью музыки, «усмирившей» слово, окончательной победой нашедшего свою уникальную художественную нишу жанра над своими внутренними противоречиями.

Однако поступить так было бы опрометчиво, ибо победа оказалась пирровой. Ощутить это сполна стало возможным лишь сейчас, с высоты истории, позволяющей бросить ретроспективный взгляд на всю эволюцию оперного искусства. Оказалось, что достигнутая оперой музыкальная органика неустойчива и в самой себе несла зародыш разрушения достигнутой гармонии. Так, уже вскоре цельность сквозного развития была превратно истолкована, прежде всего, Рихардом Вагнером, как возможность нового магистрального пути оперы к подлинной музыкальной драме. Затаившееся на время Слово было готово нанести ответный удар, взяв себе в союзники сценическое действие. И удар этот последовал незамедлительно.

ЕШ. Возникает вопрос о причине возврата к вербальному элементу как жанровой доминанте. Является ли она следствием субъективной воли композитора или же главным фактором этого «вербального поворота» является общий культурный контекст эпохи? Известно, что в различные периоды культурной истории на первый план выходят те или иные жанры искусства, причем логика построения иерархий далеко не всегда поддается рационализации. С этой точки зрения следует обратиться к тем особенностям культуры и общества, на фоне которых развивалось творчество Вагнера.

ЕЦ. Разумеется, существенным представляется более масштабное обстоятельство, нежели индивидуальный творческий порыв творца. В значительной степени разрушение достигнутой оперной гармонии было спровоцировано культурно-цивилизационными тектоническими сдвигами грядущего XX столетия, предвестники которых появились еще во 2-й половине XIX в. И вагнерианство лишь стало чутким проводником этих тенденций. Впрочем, о Вагнере речь впереди.

Художественные последствия этих сдвигов были противоречивыми и, подчас, губительными для всего искусства. Но на оперном жанре они сказались самым катастрофическим образом – музыка, неминуемо властвующая и побеждающая в оперной органике в рамках художественного пространства, оказалась бессильна перед возобладавшими глобальными внешними деструктивными силами – культурно-цивилизационными процессами, обрушившимися на европейскую культуру (тут вспоминается знаменитая сентенция Освальда Шпенглера о победе цивилизации над культурой), а вместе с нею и на оперную органику, лишая этот хрупкий вид искусства онтологической опоры.

ЕШ. Не значит ли это, что культурная форма, коей является опера, развивается, изменяется в соответствии с культурными доминантами своего времени? Нет ли в этом сходства с судьбой других культурных форм, которые проходят путь от инновативности к истощению творческого импульса в маньеризме, а затем пытаются «вернуться к истокам»?

ЕЦ. К этому мы еще вернемся, а сейчас несколько слов о «золотом веке» оперы, рожденном эпохой Романтизма. В XIX веке на смену Веку Просвещения с его культом разума пришла романтическая эпоха, в которой господствовало чувство. «Разум заблуждается, чувства – никогда», – утверждал композитор-романтик Роберт Шуман [9]. И это можно считать в какой-то мере девизом Романтизма.

Опера в эпоху романтизма

Романтизм в искусстве характеризуется повышенным, можно сказать, культовым интересом к индивидуальной творческой личности, к возвышенным чувствам, интимной лирике. Внимание творцов фокусируется на человеческих переживаниях, тонких нюансах души, зачастую одинокой в окружающем мире. Художников-романтиков привлекает также синтез искусств – поэзии, музыки, живописи, театра. Это была в высшей степени конструктивная художественная эпоха, вознесшая на пьедестал автора как уникального творца и его произведение. Еще одной характерной чертой Романтизма был интерес к условности, к фантастическим образам в противовес низменной реальности жизни. Все это оказалось весьма близким оперной эстетике. Теофиль Готье отмечал, что опера «избегает прозы жизни благодаря музыке, <…> главным ее волшебством является то, что в ней, как нигде, условность подчеркнута и разграничена с натурой» [10]. И не случайно один из идеологов и лидеров романтического искусства, выдающийся литератор и талантливый композитор Э.Т.А. Гофман провозгласил: «Я считаю романтическую оперу единственной настоящей оперой, поскольку только в царстве романтики музыка чувствует себя как дома» [11].

ЕШ. Мне хотелось бы более подробно рассмотреть основные темы и мотивы в творчестве романтиков, поскольку они не могли не сказаться и на оперном жанре. Любовь для романтиков становится определяющим жизненным началом, которое подчиняет себе как все остальные чувства, так и течение повседневной жизни. Речь идет не только о любви человеческой, но и о любви к искусству, любви как творческом импульсе творческой личности. Л. Тик замечает, что это повышенное внимание к любви характерно именно для эпохи Романтизма: «Если я не заблуждаюсь, мы живем в такой век, когда любовь к прекрасному заново пробудилась и проявляется в самых различных формах» [12]. Красота для романтиков заключается в фантазии и народных сказках, в природе в ее различных проявлениях и, конечно, в предмете любовного чувства. «Одна красота, – пишет Ф. Шуберт в своем дневнике, – должна вдохновлять человека в течение всей его жизни, … но сияние этого вдохновения должно освещать все остальное» [13]. Таким образом, любовь в ее различных проявлениях становится и стимулом к творчеству, и его предметом. Рефлексия любовного чувства не столь распространена в творчестве философов-романтиков, сколько его репрезентация в различных жанрах искусства, в особенности в тех, которые соединяют в себе выразительные возможности различных видов искусств. Воспоминание об утраченном счастье или мечта о несбывшемся составляют важную часть текстов немецких Lied, в то время как состояние героя, оставленного возлюбленной, дает возможность выражения целого спектра чувств, от лирической печали до страстного порыва отчаяния. Такое открытое выражение страдания, обнаженный нерв автора был в эпоху становления романтизма своеобразным протестом против классицистского регламентирования эмоциональной экспрессии. «В эстетическом плане романтики были великими бунтарями и новаторами. Сознательно же они по большей части были противниками Аристотеля и склонялись к какой-то дикой, неуправляемой мистике. Они не рассматривали свой бунт в философских категориях и бунтовали (во имя свободы творчества) против эстетического “истэблишмента” тех времен, классицизма», – пишет Айн Рэнд [14]. В музыке эти черты наиболее ярко проявились в камерных жанрах, столь характерных для немецко-австрийской музыкальной культуры.

Что касается оперы, то здесь главенствующая позиция, как и в большинстве случаев, перешла к итальянцам, не создавшим ни эстетических теорий, ни поэтических шедевров, ни музыкально-словесных миниатюр, но проявивших свой музыкальный гений в «большой форме» оперы.

ЕЦ. Лучшие опусы итальянского романтического бельканто (Россини, Доницетти, Беллини), немецких романтиков, начиная с Вебера, великие свершения Верди, оперы Берлиоза, расцвет «большой оперы» в творчестве Мейербера, замечательные образцы французской лирической оперы в творчестве Тома, Гуно, Бизе, Массне – все это в значительной мере достижения романтической эстетики или следствие ее влияния. В каком-то смысле можно считать романтическую оперу – квинтэссенцией оперного искусства вообще.

ЕШ. Есть еще один важный аспект этого вопроса – связь романтической оперы с литературным первоисточником. Я не имею в виду либретто, поскольку здесь уже поставленная нами проблема связи музыки и слова нисколько не привела к гармоническому сочетанию обеих. Речь идет о том, что сюжеты великих романтических опер, итальянских или французских, взяты из созданных по романтическим канонам и законам литературных произведений, будь это «Лючия ди Ламмермур», написанная на сюжет романа великого романтика Вальтера Скотта, или столь сложная в своей сценической судьбе «Кармен», основанная на новелле Проспера Мериме. Возможно, именно это сочетание популярного в то время романтического литературного сюжета и музыкальной составляющей, подкрепленной визуальным элементом, вывело оперу на значимое пространство социокультурной жизни.

ЕЦ. В эти годы опера комфортно чувствовала себя и в социальном плане. Ее популярность была необычайно высока у людей различных сословий и классов. Достаточно сказать, что популярные мелодии новых опер Верди распевали на улицах Италии все, от аристократов до булочников.

Зададим риторический вопрос: возможно ли нынче влияние оперы на ход истории, подобное случившемуся в Оперном театре Брюсселя, когда представление оперы Обера «Немая из Портичи» 25 августа 1830 года привело к крупным революционным событиям в стране? А вот пример из русской жизни: в 1859 в Петербурге скоропостижно умерла итальянская примадонна Анджолина Бозио. В дни ее болезни Петербург неистовствовал, ежедневно на доме, где она жила, вывешивались бюллетени о состоянии здоровья, а городской полицмейстер всерьез опасался народных волнений, выставив полицейское оцепление на похороны, вылившиеся в бесконечное народное шествие, где в одном ряду шли провожать ее в последний путь аристократы и разночинцы, мещане и интеллигенция, чиновники и студенты. Сегодня такое можно себе представить, разве что по поводу кончины поп-звезд. Во 2-й половине XIX – начале XX века опера была стилем жизни, самоидентификацией среднего класса. В кассах оперных театров занимали очередь с ночи, круг желающих приобщиться к высокому искусству был необычайно широк. Состоятельные люди покупали абонементы в ложи на весь сезон, в оперу с раннего детства водили детей. В той же России многочисленные частные оперные труппы гастролировали в столицах и провинции, причем не только в губернских центрах, но даже в уездных. Так, например, антрепренер Н. Унковский снарядил оперный пароход и путешествовал по Волге, с огромным успехом давая спектакли в маленьких городках. В это трудно поверить, но так было, о чем есть немало свидетельств в мемуарах артистов и других деятелей культуры того времени. И эта же эпоха положила начало разрушению столь долго возводившегося оперного храма…

Судьба оперы в современную эпоху. Вагнеровская реформа

ЕЦ. «Опера – уходящая натура» – так назвал я одну из своих статей про современное положение вещей в оперном искусстве и даже добавил в подзаголовке: «Поминки по жанру». Статья написана давно, но сейчас я готов повторить ее основную мысль с той же степенью убежденности [15].

В чем же дело? Что же такого происходит в опере, что дает возможность делать столь пессимистический вывод? Сейчас эта проблема довольно широко обсуждается в прессе и в кругу музыкальной и театральной общественности. Масла в огонь подлила и недавняя история с новосибирским «Тангейзером», благодаря которой эту оперу Вагнера (по крайней мере, ее название) теперь знают даже те, для кого понятие опера ассоциировалось лишь с известным Интернет-браузером.

Основной причиной всех оперных бед, как правило, считается постановочный произвол, о причинах которого мы поговорим позже. К сожалению, рассуждать так – значит не вникать в существо проблемы. Все гораздо хуже. Этот произвол – не есть какой-то «злой умысел» отдельных режиссеров-недоумков, это следствие более глубинных процессов, нынешнего состояния культуры в широком смысле этого слова.

Но начнем по порядку и для начала приведем две весьма характерные цитаты:

«Ошибка в художественном жанре оперы состояла в том, что средство выражения (музыка) было сделано целью, а цель выражения (драма) средством» (Рихард Вагнер).

«Я бы сказал, что сейчас, в двадцатом веке, самая большая трудность — вытеснить из сознания исполнителей и зрителей мысль об искусственности оперы мыслью о естественности этого жанра» (Питер Брук).

Между двумя этими высказываниями простирается почти целый век. И примерно столько же времени потребовалось, чтобы положение оперы в мире кардинально изменилось. Одна из цитат принадлежит композитору, вторая режиссеру. Именно с этих двух сторон и развивалась атака на оперное искусство, достигшая в XX веке небывалой разрушительной силы.

Приведенная мысль Вагнера характеризует ключевой момент, историческую развилку в истории оперного искусства. С этого времени достигнутая, наконец, в XIX веке небывалая доселе оперная гармония под сенью музыки, оказавшаяся очень непрочной, стала постепенно рассыпаться под агрессивным напором слова. В оперной художественной среде появился и стал укрепляться новый идол – «музыкальная драма». Конечно, все новое – хорошо забытое старое: это понятие (как и сама проблема сосуществования слова и музыки) существовало давно – вспомним «драму с музыкой» и «драму на музыке». Принципиальная разница в том, что на фоне уже достигнутого и полностью сформировавшегося музыкального единства оперы такой поворот не может трактоваться иначе, нежели деградация, разрушение жанра. Опера сначала медленно, а потом стремительно начала дрейфовать в сторону драматического театра. Создать драму, как ее не драпируй в музыкальные одежды, – вот какую цель перед собой поставил Вагнер. Музыка – всего лишь средство. А все милые сердцу меломана оперные условности (и главная среди них – номерная система с ариями, где господствовал певческий гедонизм) – лишь пережиток прошлого, никому не нужный старый хлам.

Результат вагнеровской реформы – поучительный пример того, к каким результатам приводит доктринерство, не подкрепленное естественным и искренним творческим порывом. Вагнер был выдающимся человеком-творцом, но придававшим слишком большое значение теориям, причем, литературным. Видимо, складу его художественной натуры недоставало интуитивного понимания существа органики слова и музыки вообще, и в пении в частности, не возмещаемого никакими идейными декларациями. А претензии «байройтского колдуна» (как прозвали Вагнера многие композиторы, подпавшие под его влияние) были, между тем, весьма многообещающими – на создание гезамткунстверка, некоего совокупного художественного произведения, искусства будущего, объединяющего в единое целое все другие виды искусств – музыку, слово, театр, пластику.

Идея такого синтеза была вполне романтической, и, возможно даже плодотворной. Однако Вагнер не понимал, что этот синтез не способен возникнуть по принуждению в пробирке художника-алхимика, механически смешивающего элементы – слова и музыку – в поисках волшебного эликсира, а рождается спонтанно, интуитивно и под верховенством музыки, оплодотворенной словом. Парадокс же вагнеровского феномена заключается в том, что при всем своем стремлении к созданию именно музыкальной драмы, сам он был в первую очередь гениально одаренным музыкантом, т. е. его художественное мышление на практике было чисто музыкальным, более того – симфоническим. Именно поэтому он не мог заставить слово естественно слиться с музыкой в оперном экстазе, в силу чего основную драматическую выразительность вынужден был сосредоточить в речитативах, которые у него превратились в гипертрофированного монстра, затмевающего собой мелодическую музыкальную основу. Он не мог понять, что никакой чисто драматической выразительности в опере нет и быть не может, а возможна лишь музыкально-драматическая. Любопытно, что даже его антагонист Верди это понимал, утверждая, что композиторы должны обладать специфическим талантом не писать чистой музыки. Не помогла Вагнеру и гигантская разветвленная система лейтмотивов в его главном опусе – тетралогии «Кольцо нибелунга» (более ста), которую он также хотел поставить на службу драме. Применяемые как некие смысловые маркеры, декларативно и в огромном количестве, эти лейтмотивы, подчас, дробят художественную ткань, лишают ее монументальной целостности, запутывая окончательно слушателя-зрителя своей назойливостью.

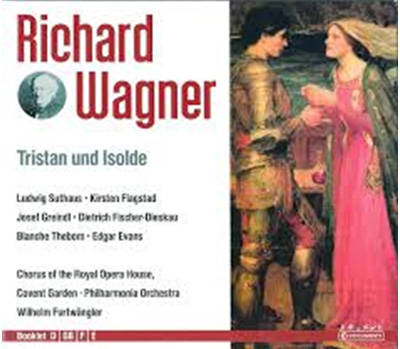

В итоге у Вагнера никакого органического слияния не получалось, и в его музыкальных драмах сосуществуют как бы две параллельные художественные стихии – драма и музыка. Причем, все лучшие достижения в операх Вагнера суть чисто музыкальные, более того, по преимуществу симфонические и сосредоточены в оркестре. И как естественное следствие – именно в этой музыкальной ткани, в лучших музыкальных эпизодах его опер господствует чувственная стихия. Так, слушая любовные томления Тристана и Изольды или Зигфрида и Брунгильды, мы как бы попадаем совершенно в иной мир, в музыкальный рай, имеющий мало отношения ко всем вагнеровским резонерским упражнениям. Но эти жемчужины тонут в бездне речитативного многословия, разглагольствований героев, где роль певцов-исполнителей с точки зрения оперно-вокальной эстетики выглядит удручающей.

ЕШ. На мой взгляд, роль Вагнера как композитора и как создателя собственной музыкально-театральной эстетики не столь однозначна. Кроме музыкальной и драматической составляющей, в его творчестве есть еще одна важная черта, которая, как и в случае любого большого Художника, была ответом на вызовы своего времени. С одной стороны, это абсолютизация Эроса, во многом продолжающая линию ранних немецких романтиков, но доведенная до пределов возможностей человеческих чувств. Как бы ни были печальны излияния героя шубертовского «Зимнего пути», они далеки от накала страсти героев опер Вагнера. «Эрос, ужасный, сияющий бог, появляющийся и исчезающий с быстротой молнии, осветил и наполнил всю драмы своим пылающим факелом», – пишет Э. Шюре [16]. Возможно, сейчас восторженные слова автора, современника Вагнера, звучат наивно, но они сохраняют след живого восхищенного восприятия, экстатического переживания трагедии героев «Тристана и Изольды» (что относится и к другим вагнеровским творениям): «Романисты, моралисты, художники, поэты и музыканты описывали любовные очарования, опасности, перипетии и катастрофы, но никто не сумел так изобразить это полное слияние двух душ… Их стремление к единству так велико, что жизнь в разлуке представляется им невыносимым бременем и только в смерти они находят свое освобождение».

Еще одним аспектом творчества Вагнера, который нашел и находит отклик у публики, является его эскапизм, поиски «иномирия» в пространстве музыкальной драмы, основанной на мифе, легенде, утверждающих свое отличие от повседневной реальности. Стремление вырваться из власти повседневной рутины начало ощущаться в эпоху Вагнера и достигло своей вершины в наши дни, когда виртуальная реальность все больше теснит «реальную», давая простор для игры воображения и воплощения мечты. Уже Шюрэ в 1886 г. (время создания книги о Вагнере) отмечает нарастание недовольства все более технологическим и комфортным миром: «…современному человеку не хватает самого главного, а именно: возможности познать самого себя, определить свой нравственный облик и пересоздать мир по своему образцу» [17]. То же самое отмечают исследователи современной культуры, обеспокоенные все большим уходом человека в виртуальные миры. Но в отличие от игрового характера (пост)современного эскапизма, эскапизм вагнеровской музыкальной драмы трагичен, и это, с одной стороны, является ответом на торжество прагматизма, с другой, – дает нам возможность заглянуть в глубины своего существа, чего в обычной жизни мы предпочитаем не делать. Что касается чисто художественной стороны музыкальных драм Вагнера, мне не хотелось бы высказывать суждения по этому поводу, поскольку я не являюсь специалистом в истории музыки и ограничиваю свои рассуждения культурологической составляющей.

ЕЦ. Сущность вагнеровской музыкальной эстетики остро почувствовал Петр Ильич Чайковский. Рассуждая о роли вокала в операх автора «Нибелунгов», Чайковский в одном из писем отмечает: «Какую жалкую роль он назначает тому элементу в опере, который, по здравому смыслу, должен был бы первенствовать в ней», добавляя: «Ни одной широкой, законченной мелодии, ни одного раза певцу не дается простора…». И, наконец, самое знаменательное: «Вагнер, по моему мнению, убил в себе огромную творческую силу теорией <…> он разумом постиг какую-то особую теорию музыкальной правды и ради этой якобы правды добровольно отрекся от всего того, что составляло силу и красоту музыки его предшественников» [19]. Точнее не скажешь.

Творчество Вагнера стало началом конца оперы, хотя этого, естественно, никто, в том числе и сам байройтский демиург, тогда не осознавал.

ЕШ. Возможно, этот конец был предсказан самой логикой развития культурной формы, которая достигает своей высшей точки, а затем начинает распадаться на фрагменты, которые будут в дальнейшем перегруппированы, поддерживая эту форму или разрушая ее. В этом случае подобные трансформации формы не могли быть ограничены лишь Вагнером.

ЕЦ. Безусловно. Хорошо известно, что многие идеи возникают и носятся в воздухе одновременно и повсеместно. Примерно в те же годы в сходном направлении в России работал Модест Мусоргский. И ему удалось то, что осталось неподвластно Вагнеру. Все дело в том, что русского гения не заботили теории и воздушные замки гезамткунстверков, он просто изливал свою душу, реализуя свой талант. В итоге Мусоргский создал «Бориса Годунова» – абсолютный шедевр музыкальной драмы, в котором единство музыки и слова в своем уникальном и нетипичном для оперы той эпохи равноправии оказалось на недосягаемой прежде высоте. Но это было счастливым исключением из правил и не могло быть ничем иным. Ибо Мусоргский подступил к тому краю, за которым такое равноправие могло обрушить пресловутое хрупкое равновесие неравноправных элементов, составляющих суть оперного чуда. Практически, «Борисом Годуновым» идея музыкальной драмы в ее наиболее плодотворном виде была исчерпана (уже «Хованщина» Мусоргского, его второй шедевр, в значительно большей степени возвращается на круги своя – в оперное лоно). В отличие от собственно оперных опусов, в мире можно насчитать считанные единицы удачных образцов музыкальной драмы, для этого нужно было быть гением уровня Дебюсси, Берга или Шостаковича. Да и достижения этих композиторов на оперном, а точнее, музыкально-драматическом поприще стали возможными во многом благодаря тому, что в основе их шедевров уже лежал совершенно новый авангардный музыкальный язык, более подходящий для решения соответствующих литературно-драматических задач, в отличие от мелодической основы классической оперы, своей природой призванной не уступать гегемонию слову.

ЕШ. Поскольку этот язык стал основным способом выражения в искусстве, причем не только оперном, в течение всего ХХ века, необходимо остановиться на специфике языка авангарда, столь ярко о себе заявившем уже в творчестве дадаистов, футуристов и прочих модернистских направлений в поэзии и в опытах с фрагментацией окружающей действительности по субъективной воле (или прихоти) художника в изобразительном искусстве. На мой взгляд, об этом стоит говорить, поскольку модернизм (или авангард) охватил своими исканиями всю художественную жизнь в порыве «творческого разрушения». Во многом это связано с общим ощущением слома привычного бытия, которое и проявилось в различных художественных формах. Позволю себе сослаться на мою статью, посвященную теме безумия в «Пиковой даме» П.И. Чайковского и в «Воццеке» Альбана Берга. «Раскол между внутренним миром человека, его стремлениями, мечтами, желаниями и невозможностью осуществить их в мире все более механистичной индустриальной, а затем и постиндустриальной цивилизации, начал проявляться уже в творчестве постимпрессионистов. Нет, пожалуй, более известного и более трагичного примера дезадаптации творческой личности в мире, уже начинающем жить по законам коммерции и культиндустрии, чем жизнь Ван Гога. Внимание к темной стороне человеческого бытия начинает привлекать все большее внимание психологов, писателей, художников, причем формы выразительности, ломая традиционные представления о Прекрасном, все более соответствуют мрачным сторонам бытия индивида и мира»[20]. О расколе внешнего и внутреннего мира, который столь явно проступил в эту эпоху, пишет К. Юнг: «...с одной стороны, мир внутренний берет на себя значительную часть бремени мира внешнего, позволяя последнему избавиться от части своей тяжести. С другой стороны, мир внутренний обретает больший вес, уподобляясь некоему этическому трибуналу» [21]. В модернизме происходит экстериоризация этого внутреннего мира, который кричит о несправедливости внешнего, об обиде и страдании непризнанного и отвергнутого внешним миром человека. Самым ярким выражением этой обнаженной боли является известная картина Э. Мунка «Крик», замысел которой относится все к тем же 90-м годам ХIХ века, когда художник, увлеченный темой страдания, создает такие картины, как «Отчаяние», «Страх», «Разрыв», «Меланхолия», «Ревность» и т.д.

Эта обнаженность человеческого существа, не эстетизированная нормами формального выражения, ведет и к деконструкции формы, уже не отвечающей субъективному импульсу художника, показывающего «демонов» своего внутреннего мира, отрицая законы и каноны, творящего искусство в соответствии со своими представлениями. Сейчас, спустя почти полтора века с появления «нового искусства», мы видим те результаты, которые оно принесло, и они вовсе не однозначны. Но место в истории культуры упомянутым Вами Дебюсси, Бергу, Шостаковичу и некоторым другим авторам XX века, принадлежит весьма достойное. Вопрос в том, насколько «творческое разрушение» оперы как культурной формы, различные поиски и инновации позволяют нам говорить о них как о трансформациях формы – или же, подобно ряду других художественных явлений, она стала музейным экспонатом или предметом для манипуляций коммерческого толка со стороны культурной индустрии. Можно ли говорить о современной опере, и в этом случае, что же осталось от нее после пережитых потрясений прошлого века? Можно ли сравнить ее существование сегодня с произведениями литературной классики, которые вряд ли кто-то читает в «аутентичном» виде, но может ознакомиться с ними во множестве масскультовских популяризаторских вариантов?

ЕЦ. Прежде чем перейти к вопросу о судьбе оперы в современном мире, надо затронуть еще одну важную тему, имеющую к ней самое непосредственное отношение. Речь пойдет о сценическом воплощении оперы как ее третьей ипостаси. Проще говоря, эта тема может звучать так – является ли опера театральным искусством?

Сила музыки и магия пения в опере таковы, что даже в концертном исполнении она эстетически и художественно самодостаточна, необычайно сильно воздействуя на человека. Но, безусловно, вся полнота оперного искусства раскрывается в ее сценическом, театральном воплощении. И здесь мы имеем дело с невероятно сложной коллизией.

Для начала цитата:

«Вообще-то опера — это не театр. В опере надо стоять лицом к публике, чтобы тебя было слышно. А в театре должно быть объемное пространство, в котором актеры передвигаются. Драма по-гречески значит «действие», а в опере действие все время останавливается. Например, в оперном финале солисты могут в течение восьми минут петь одно и то же. Значит, они должны на восемь минут зафиксировать одни и те же эмоции!»

Как вы думаете, кто это изрек? Музыкант, композитор, певец, «ретроград»-опероман, ностальгирующий по прошлому? Нет, эти удивительные слова произнес современный режиссер, знаменитый Петер Штайн. Это тем более поразительно, что сказаны они в постмодернистскую эпоху, которую можно с полным основанием назвать могильщицей оперы. Причем могильщиками являются в первую очередь именно режиссеры.

Но о постмодерне и режиссерах попозже, а сейчас повторим сакраментальный вопрос: является ли опера театральным искусством?

Давайте для начала посмотрим непредвзятым взглядом на общепринятую терминологию – мы, привычно и не задумываясь, говорим: драматический театр, музыкальный театр. А ведь если логически осмыслить эту классификацию, то получается следующее: существует театр, как некая культурная форма, вид искусства, который подразделяется на драматический и музыкальный. Отсюда неминуемо вытекает, что в классификационном «древе искусств» театр занимает более высокую строчку, а опера лишь его подвид. Большего абсурда представить себе невозможно, но ведь он сейчас процветает. Достаточно взглянуть на структуру номинаций нашего самого популярного театрального фестиваля «Золотая маска».

Но понимает ли современная оперная и театральная общественность, что это нонсенс? В большинстве своем – вряд ли. Вот Штайн понимает, и он абсолютно прав. Опера действительно – не театр, а совершенно особое уникальное искусство, ничьим подвидом не являющееся. Об этом мы уже говорили ранее, когда речь шла о системном подходе к опере.

Иллюзия возникает от того, что опера, зафиксированная в партитуре, для своей интерпретации (постановки) нуждается в театральных средствах и пользуется ими, но лишь как необходимым «подспорьем», инструментарием для визуализации на сцене художественного артефакта – «МузыкиНаЛибретто». А в постмодернистском культурном пространстве именно визуализация является доминирующим способом существования искусства, его ведущей коммуникативной функцией. Но тут мы, пожалуй, забегаем вперед…

Вернемся к театру. Театральная ипостась оперы (правильнее – сценическое действие, ибо это процесс) – всего лишь одна из ее составляющих, причем подчиненная. Может ли часть служить олицетворением целого, его определением? Как говорится – без комментариев!.. Уместно усилить эту сентенцию замечательной мыслью В. Фермана, что опера отличается от драмы еще и тем, что сочетает в себе спектакль и концерт: «Оперный зритель всегда вместе с тем является и слушателем музыки». Музыка в опере не только раскрывает сценические образы, но и «представляет самостоятельную эстетическую ценность». [22]

Разница между драмой и оперой столь принципиальна, что одно это делает их классификацию, как подвидов театрального искусства неприемлемой. В опере по-иному организовано пространство, господствует симультанность (например, в ансамблях или хоровых сценах, где поют одновременно разные персонажи), по-иному течет время (например, в ариях, где действие останавливается, или в лейтмотивной системе, позволяющей обратить время вспять). В опере темпоритм, интонации и пр. подчинены логике не словесного, а музыкального текста, в котором все это уже заложено в партитуре. Кроме того, музыка накладывает свой отпечаток и на выражение душевного состояния героев, и на общую эмоциональную наполненность ситуаций. В противном случае музыке в целом и опере пришлось бы отказать в их собственной специфической выразительности. Наконец, здесь совершенно иные законы мизансценирования (более фронтально-плоскостные), завязанные не на артистизм драматического актера, а на певческую «физику», вытекающую из необходимости наилучшим образом донести вокальный звук до зрителя. Уже не говоря о том, что добавочные интеллектуальные «смыслы», которые нам навязывают режиссеры в своих «трактовках», являются профанацией (о «смысле» добавочных смыслов – отдельный разговор) и противоречат сути жанра. Как заметила писательница и театральный критик Сьюзен Зонтаг: «Интерпретация – это месть интеллекта искусству». В опере столь меткое наблюдение особенно актуально, ибо подлинные оперные смыслы непонятийны, вплетены в музыкальную ткань и вокальную интонацию. Их только надо грамотно раскрыть и визуализировать.

Разницу между драмой и оперой весьма наглядно охарактеризовала в одном из интервью замечательная певица Мария Биешу: «В драме автору принадлежит только текст, а его интонации, темпы, дробность или слитность фраз, ускорения, замедления, паузы, громкость, расстановка смысловых акцентов и кульминаций, – все это (то есть эмоциональная окраска текста) – во власти актера с подачи режиссера. Поэтому в постановке драмы можно изменять характеры персонажей, идейную концепцию, стиль и даже жанр пьесы. Поэтому на драматической театральной сцене трагедия может обратиться в фарс или какой-нибудь добродетельный герой может восприниматься как ужасный монстр, – и это при полном сохранении авторского текста.

В опере же композитор создает как бы «эмоциональную партитуру», то есть с помощью музыкальных ритмов и звуков, пауз, стаккато и легато, crescendo и diminuendo, forte и piano регламентирует все эмоции, их нюансы, их превращения, контрасты, переходы… При такой тонкой эмоциональной прописке в опере недопустимы и невозможны кардинальные изменения характеров персонажей, жанровые и стилистические подмены…»[23].

Таким образом, театральная ипостась оперы только внешне напоминает драмтеатр. И это очень опасная ловушка, тем более, для режиссеров драмы, приходящих в оперу. На иллюзии схожести заострил внимание Ортега-и-Гассет, вторя Аристотелю: «Вещи различаются между собою в том, в чем они походят друг на друга, в том, что у них есть общего». [24] Здесь самое время вернуться к разговору о цельности в оперном искусстве, который мы прервали ранее, пообещав читателю завершить его. Рассмотрим еще раз системную триаду музыка – слово – сценическое действие, перенеся акцент на ее последнюю составляющую. В первой части нашего диалога мы уже кратко затрагивали этот аспект – в отличие от «вещной» сущности музыки и слова сценическое действие являет собой процесс интерпретации оперного произведения, ее визуализации и выполняет репрезентативную функцию. По сути – это исполнительское искусство. Такое онтологическое различие существенно для понимания оперы. Органика музыки и слова, нашедшая себя в зафиксированной партитурой МузыкойНаЛибретто, совершенно иного свойства, нежели органическое слияние последней со сценическим действием, которое призван сотворить оперный режиссер «здесь и сейчас». В отличие от режиссера драмтеатра его роль значительно больше ограничена специфическими оперными закономерностями, диктуемыми основным ее текстом – все той же МузыкойНаЛибретто. Поэтому распространившиеся по всей оперной «планете» вирусы актуализации (переноса действия в иную эпоху со всеми сопутствующими выводами) и так называемых «добавочных смыслов» (когда вместо того, чтобы раскрыть в постановке музыкальный замысел автора, режиссеры придумывают всяческие новые идеи и ситуации, иногда в виде намеков-ребусов, которые предстоит разгадать зрителю) являются чрезвычайно опасной смертельной болезнью для оперного жанра. Так вот и появляются в оперных постановках Герцог в «Риголетто» как босс мафии; Онегин и Ленский в «Евгении Онегине», обуреваемые гомосексуальными страстями; Радамес в «Аиде», размахивающий автоматом и воюющий с палестинскими повстанцами. Вéрхом издевательства над произведением можно назвать режиссерские фантазии в недавней постановке «Пиковой дамы» в московской Новой опере, когда действие, представляющее собой своеобразное путешествие на «машине времени», добирается до советских времен, и сцена бала у богатого петербургского вельможи превращается в кремлевский прием у Сталина в 1937 году по случаю 100-летия со дня смерти Пушкина, а знаменитая пастораль «Искренность пастушки» становится иллюстрацией к кинокадрам из фильма «Свинарка и пастух». Не щадится даже танцевальная музыка – вместо танцев, прописанных в партитуре Чайковского нам предлагаю лицезреть лезгинку (!) в исполнении Елецкого.

Режиссеры убеждены, что все эти новации, связанные, по их убеждениям, с теми «вызовами» жизни, которых не было в эпоху создания произведения, не разрушают произведения, а способствуют усилению впечатления. Такой подход к опере, вся постановочная вакханалия связаны с тем, что режиссеры игнорируют специфическую органику оперы, художественные настроения и образы, диктуемые музыкой, а воспринимают ее как драму, в которой текст (сюжетная канва или прямая речь, выраженная словами) в значительной мере полуфабрикат, с которым можно экспериментировать. Их основной аргумент, дающий право на эксперимент, таков: зрителю надоели старомодные «нафталинные» оперные смыслы. Им нужны новые аллюзии, надо, мол, приблизить оперу к современному зрителю, особенно к молодежи. Иначе в нее не будут ходить. То есть идет еще и спекуляция на каких-то воспитательно-просветительских задачах…

На самом же деле сценическое действие должно преследовать исключительно главную цель – раскрыть, визуализировать внутреннее содержание МузыкиНаЛибретто, включающее в себя и такую художественную категорию как стиль, ибо «чувство стиля – авторского времени и времени рождения произведения <…> – есть органичный элемент содержания художественного текста» [25] Сценическое действие обязано сохранять единство с МузыкойНаЛибретто. А оно противопоставляет себя ему, соблазненное рвущимся на свободу словом и спецификой особенностей восприятия музыки. Разрушив гармонию, сценическое действие взамен ищет органику в другом месте, в т.н. едином драматическом развитии, апеллируя к якобы достигнутому оперой музыкально-сквозному единству, да еще и превратно понимаемому в сугубо театральном ключе. Но музыкальное сквозное развитие в опере совершенно не тождественно театрально-драматическому и отнюдь не отменяет всех пространственно-временных особенностей и условностей оперы, в том числе особую роль ариозных построений и ансамблей. Оно включает в себя внутренние связи музыкальной ткани, в том числе лейтмотивные, оркестрово-тембровые, ритмические и иные нюансы. Иными словами, музыкальное единство значительно более многогранное и многоуровневое понятие, нежели внешняя сюжетная динамика…

Разрушение единства, дисгармония, рвущиеся связи, деструктивные эксперименты с оперным текстом – здесь мы имеем дело, по сути, с проблемой интертекстуальности, которая станет основной в культуре постмодерна, о которой нам еще предстоит вести речь. И. Налетова правильно ставит вопрос о том, что «специфика отношения знака (текста – Е.Ц.) и значения в музыке заключается в парадоксальном сочетании крайней обобщенности “закодированного” в знаке содержания и широком спектре вызываемых этим “кодом” ассоциаций». [26] Формируется ли ассоциативный процесс восприятия оперы в границах «знака-кода» или выходит за его пределы? Это уже, безусловно, вопрос не только искусствоведческий, но и культурологический И уж тем более, он выходит за рамки классической эстетики с ее трактовкой категорий гармонии, композиционной целостности, формы…

Тут следует прерваться. Ибо мы, собственно, подошли к нашей главной теме – судьбе оперы в современную эпоху. Именно театральные претензии современных режиссеров – одна из самых драматических коллизий в ее многовековой истории. Однако надо понимать – это лишь следствие, причем наиболее ярко и наглядно выраженное, причины – более глубоки.

ЕШ. Хотя мы и совершили экскурс в различные эпохи и проследили трансформации, происходящие с оперным жанром, на мой взгляд, вопрос об устойчивости «ядра» этой культурной формы остался открытым. Пример оперы показателен для искусства в целом – что происходит со складывающимися веками формами художественной культуры в век, когда теоретики провозглашают исчерпанность культуры, а практики – «культурные производители» – занимаются бесконечным цитированием и созданием все новых коллажей, соревнуясь в их пестроте и эпатажности. Можно ли говорить, что постмодернистская деконструкция означает конец традиционных форм искусства или же это остановка на пути уставшей цивилизации, которой предстоит понять свои основания, изрядно расшатанные деструктивными практиками последнего столетия? Возможен ли в этом контексте новый творческий импульс, возможно ли постижение искусства прошлого во всей его контекстуальной обусловленности и, в то же время, в общечеловеческих основах, возможно ли, наконец, создание новых шедевров? Ответы на эти вопросы нельзя дать в качестве готовой рекомендации, размышлять о них нужно и должно всем, кто любит искусство так, как любим его мы. Поскольку многие вопросы остались открытыми, мы попробуем дать на них свой субъективный ответ в заключительной части наших диалогов.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Jameson F. Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism. London-N.Y., Verso, 1991.

[2] См. Цодоков Е.С. Четвертая загадка Турандот // Культура и искусство. 2014. № 4; Цодоков Е.С. Четвертая загадка Турандот // Три века опера комик. 2015. № 4-5.

[3] Кьеркегор С. Непосредственные стадии эротического // Кьеркегор С. Или — или. Фрагмент из жизни: В 2 ч. СПб.: РХГА, 2011. С. 97.

[4] Шапинская Е.Н., Добренкова О.П. Диалоги в рождественскую ночь: о сказках, музыке, и не только... [Электронный ресурс] // Культура культуры. 2014. № 1. URL: http://cult-cult.ru/dialogi-v-rozhdestvenskuyu-nochi-o-skazkah-muzyke-i-ne-toliko/

[5] Ферман В.Э. Оперный театр. Статьи и исследования. М.: Музгиз, 1961. С. 70.

[6] Конен В.Д. Театр и симфония. М.: Музыка, 1975.

[7] Музыкальная энциклопедия: В 6 т. Т. 4. М.: Советская энциклопедия, 1978. С. 20.

[8] Конен В.Д. Указ. соч. С. 99.

[9] Шуберт Ф. Из записной книжки маэстро Раро, Флорестана и Эйзебия. СПб.: Издание Н.Ф. Финдейзена, 1896. С. 21.

[10] Цит. по: Горович Б. Оперный театр. Л.: Музыка, 1984. С. 11.

[11] Там же. С. 11.

[12] Тик Л. Любовные песни немецких миннезингеров // Литературные манифесты немецких романтиков. М.: МГУ, 1980. С. 108.

[13] Франц Шуберт. Переписка. Записи. Дневники. Стихотворения/ Под ред. Ю.Н. Хохлова. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2015. С. 100.

[14] Рэнд А. Романтический манифест: Философия литературы. М.: Альпина Паблишер, 2011. С. 104.

[15] Цодоков Е. Опера – уходящая натура // URL: http://www.operanews.ru/history54.html

[16] Шюрэ Э. Рихард Вагнер и его музыкальная драма. М.: Энигма, 2007.

[17] Там же.

[18] Там же. С. 305

[19] Чайковский П.И. Об опере. М.-Л.: Музгиз, 1952. С. 180.

[20] Шапинская Е.Н. Проблема кризиса идентичности в искусстве модернизма: трагизм «Пиковой дамы» П.И. Чайковского и «Воццека» А. Берга в контексте вызовов современности [Электронный ресурс] // Культура культуры. 2014. № 2. URL: http://cult-cult.ru/problem-of-identity-crisis-in-modern-art/

[21] Юнг К.Г. Зло стало определяющим в этом мире. (из книги «Воспоминания, сновидения, размышления») // Карл Юнг, Мишель Фуко. Матрица безумия. М.: Алгоритм, 2013. С. 78.

[22] Ферман В.Э. Указ. соч. С. 38.

[23] Интервью с Марией Биешу [Электронный ресурс] // URL: http://www.operanews.ru/biesu.html

[24] Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. СПб.: Питер, 2005. С. 233.

[25] Налетова И.Н. Опера как целое: системный подход. СПб.: РПГУ им. А.И. Герцена, 2013. С. 9.

[26] Там же. С. 60

© Шапинская Е.Н., Цодоков Е.С., 2016

Статья поступила в редакцию 11 ноября 2015 г.

Шапинская Екатерина Николаевна,

доктор философских наук, профессор,

заместитель руководителя

Экспертно-аналитического центра развития

образовательных систем в сфере культуры

Российского НИИ культурного и природного

наследия им Д.С. Лихачева.

e-mail: reenash@mail.ru

Цодоков Евгеений Самсонович,

главный редактор интернет-журнала

«OperaNews».

e-mail: tsodokov.es@mail.ru

ISSN 2311-3723

Учредитель:

ООО Издательство «Согласие»

Издатель:

Научная ассоциация

исследователей культуры

№ государственной

регистрации ЭЛ № ФС 77 – 56414 от 11.12.2013

Журнал индексируется:

Выходит 4 раза в год только в электронном виде

Номер готовили:

Главный редактор

А.Я. Флиер

Шеф-редактор

Т.В. Глазкова

Руководитель IT-центра

А.В. Лукьянов

Наш баннер:

Наш e-mail:

cultschool@gmail.com

НАШИ ПАРТНЁРЫ:

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «Культуру культуры» обязательна.

© Научная ассоциация исследователей культуры, 2014-2024